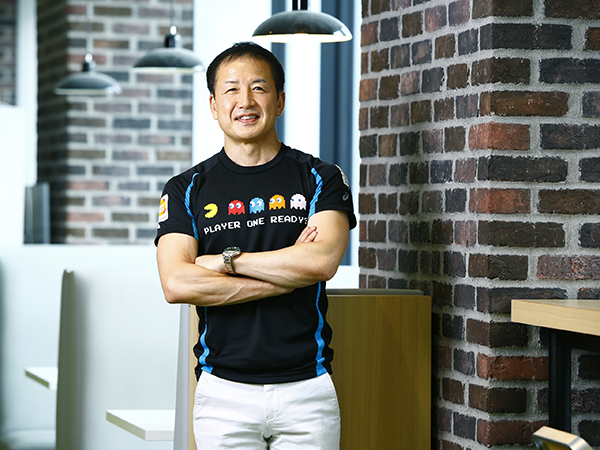

バンダイナムコエンターテインメントを支えるプロたちの神髄を、“3つの要素”から紐解き、仕事へのスタンスや人格を探る連載企画の第8回目は、海外事業を担当する常務取締役片島直樹氏が登場。選んでいただいた3つの要素から見えてきたのは、国内外を股にかける片島氏だからこその幅広い視野とグローバルな考え方。そこから見える世界規模のエンターテインメントの在り方とは?

日本のエンターテインメントはさまざまな対立の架け橋になれる

片島直樹氏に選んでいただいた3点は、「少年時代からの憧れだった名優」と、もはや日常の一部だという「サッカーチームのサポート」、そして大きな気づきを得たという「会社・団体との出合い」。好きになったものはとことん末永く支持するという継続性からは、片島氏の人柄や仕事に対する姿勢が伝わってきました。

1:ジェームズ・ディーン。「骨太に生きるということ」

――今回、片島さんに挙げていただいた3点のうち、1つ目が「ジェームズ・ディーン」。この名優との出会いから教えてください。

片島:ジェームズ・ディーンは、3本の映画にしか主演せずに24歳という若さで亡くなったアメリカの俳優です。彼の存在自体は小さい頃に自宅に貼ってあったポスターで知り、影響を受け始めたのは中学生になってから。多感な時期にテレビで『理由なき反抗』を見て、すぐに憧れの存在になりました。それからは映画を見るだけじゃなく、写真集を買ったり特大ポスターを部屋に飾ったり、彼の写真が掲載されている雑誌やチラシを切り抜いて、定期入れに入れてずっと持ち歩いたりしていました。その自作のスクラップは今でも持っています。

2008年にNAMCO BANDAI Games Europe S.A.S.へ入社。

その後、現BANDAI NAMCO Entertainment Europeの前身である

NAMCO BANDAI Partners S.A.S.の経営に携わる。

現在、株式会社バンダイナムコエンターテインメント常務取締役を務める。

――ジェームズ・ディーンのどこに惹かれたのでしょうか?

片島:不器用だけど繊細な役柄に自分を投影させていたのだと思います。愛情に飢えているのに上手く自己表現できず、ときに誤解されてしまう。そんな彼の等身大の演技に親近感を覚えて、自分を重ね合わせていたんですね。そんなカリスマが24歳の若さで亡くなったことについても、「今を後悔しないように、骨太に生きなきゃいけないんだ」というメッセージを感じていたんだと思います。

ジェームズ・ディーンの胸像(片島さん撮影)

――彼の作品は映画として後世に残り今なお全世界の人々を魅了し続けているわけですが、同じく作品作りに携わる立場からは、どう感じられますか?

片島:形に残るというのは本当にすごいことですよね。見たり聞いたりするのは一瞬の楽しみではあるけれど、その一瞬はただの一瞬では終わらずに、いろんな人がいろんな影響を受けながら広がっていく。我々も映像やゲームという形で作品を作る上で、そうした重みを感じることは大事ですね。

2:浦和レッズとトッテナム・ホットスパーFC。「サッカーから学んだチームプレイの大切さ」

――2つ目に挙げていただいたのは、浦和レッズとトッテナム・ホットスパーFCという2つのサッカーチームです。これらのチームは片島さんにとってどのような存在ですか?

片島:私は埼玉県の浦和育ちで、地元なので浦和レッズに関してはファンというよりも生活の一部なんです。友人が昔所属していたり、先輩の息子が今頑張っていたりと、普段から身近な存在で、私の機嫌は浦和レッズ次第というくらい(笑)。浦和という街は昔からサッカーの街ですから、自然と地元のチームを応援するようになりましたね。

――トッテナム・ホットスパーFCは、イングランドのプレミアリーグに加盟しているプロチームですね。こちらとは、どのようなきっかけで出合いましたか?

片島:若い頃にも一度、仕事でイギリスに駐在していた時期があったんです。その時に住んでいた場所の近くを本拠地にしていたのがトッテナム・ホットスパーFCでした。イングランドもサッカーが盛んな国ですから、浦和レッズのときと同じように、街に住んでいると自然と地元のチームを応援するようになっていくんですね。

――2つのチームに共通する魅力は、何かありますか?

片島:どちらも泥臭いプレイで勝ち上がってきたところですかね。トッテナム・ホットスパーFCは、今でこそスター選手がたくさんいるプレミアリーグ屈指の強豪になりましたが、私が駐在していた頃は2人くらいしか上手い選手がいなかったんです。浦和レッズも昔は二部落ちを経験するくらいのチームでした。運動量が豊富で、根性があるチームカラーには共通点があると思います。浦和レッズで特に好きだったのが鈴木啓太選手で、いぶし銀でキャプテンシーがあってしっかり仕事をする人が好きなんですね。どちらのチームも、一生懸命が報われることを見せてくれるんです。 このスパーズのシャツは最後にリーグ優勝した1961年のデザイン、私の生まれ年なので、誕生日にイギリス人の友人が買ってくれたものです。

――仕事をする上での考え方について、どんな影響がありますか?

片島:直接的ではないですが、チームプレイについて感じることはあります。我々がゲームを作る時にもチームプレイが大事で、1人の天才がコンセプトやデザインを考えたとしても、それをお客様に届けるためにはチームでの働きが必要不可欠。それはサッカーも同じで、ゴールする人だけがいればいいわけではなくて、チームメイトやスタッフの働きが非常に重要になっている。スター選手が11人いなくても、裏のスタッフも含めたチームワークが上手く機能すれば化学反応が起きることは往々にしてあるんです。そういったチームプレイに対する考え方は、どんな仕事をする上でも大事なことだと思いますね。

3:マザーハウスとTABLE FOR TWO。「これから重要になるのは感情的価値」

――3つ目には、マザーハウスとTABLE FOR TWOという2つの企業・団体の名前を挙げていただきました。まずはそれぞれの紹介をお願いします。

片島:マザーハウスは当時若干24歳だった山口絵理子さんが、途上国支援は寄付ではなく現地でビジネスを興し、現地の人たちと経済を回すこと、という信念で、当時アジア最貧国だったバングラディシュで立ち上げられた会社です。「途上国から世界に通用するブランドをつくる」、をミッションに掲げ、現地の特産品や技術を使ってバッグやジュエリー等を制作、販売されています。

山口さんご自身の生きざまも芯の通った見事なもので、著書は企業経営にも、また個人の生き方としても大変参考になります。

途上国発ですが、山口さんは「品質で勝負したい」とおっしゃる。

私もバッグやカードホルダーを持っていますが、ものすごく丁寧に作られていると思います。山口さんやバングラディシュの作り手さんをはじめ、マザーハウスの皆さんの思いを感じながら愛用しています。

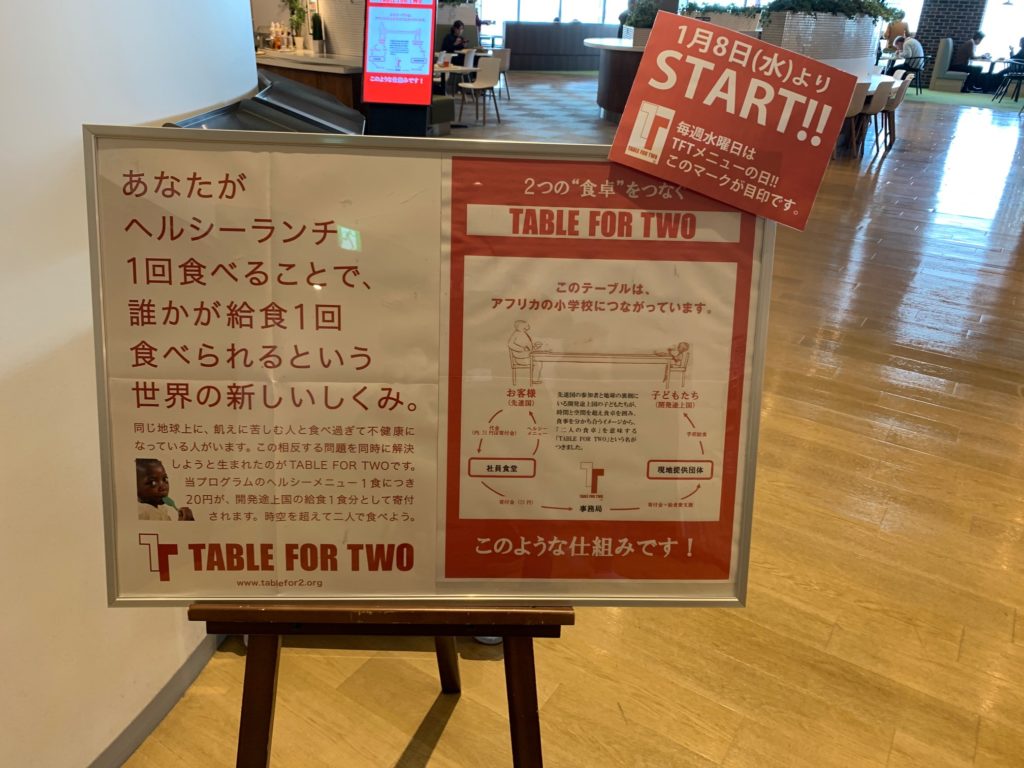

――TABLE FOR TWOはどのような活動をされているのですか?

片島:小暮真久さんという方が立ち上げ、代表を勤められているNPOです。肥満・栄養過多が問題になる先進国と、飢餓で命を落とす子どもたちがいる途上国の間にある食の不均衡を是正するために、活動している団体です。TABLE FOR TWOとは、飽食の世界と飢餓の世界の両方のための食卓、という意味です。先進国に対してはヘルシーなメニューを開発して社食・コンビニ食に取り入れてもらい、1食につき20円の寄付金をもらう。その寄付金が途上国の子どもたちの給食になるという仕組みです。小暮さんの本を読んだり実際にお会いしてお話を聞いたりして、バンダイナムコでもTABLE FOR TWOのメニューを取り入れるべきだと考え、遂に今年の1月実現しました。

――マザーハウスとTABLE FOR TWOの活動から、片島さんはどのような影響を受けたのでしょうか?

片島:お二人とも私よりずいぶんお若いですが、生き方・考え方を大いに学ばせていただいています。お二人個人の生き方はもちろん、会社、団体の事業、活動内容は、ストーリーがしっかりしていて筋の通ったものです。

これからの時代、人々を惹きつけるのは、感情的価値だと思うんですよね。パックマンのTシャツやアイドルマスターのキャラクターのついたタオルをお客様が買ってくださるのは、Tシャツの着心地やタオルの吸水力がいいから、ということではなく、そこに思い入れがあって感情的価値があるからです。もちろん品質は疎かにしてはいけませんが、裏側にあるストーリーや感情がより大事になってきている。

これからはバンダイナムコエンターテインメントという会社自体もストーリーを持たないといけない世の中になっていくと思うんです。そうすることで、「バンダイナムコの商品だから面白そうだな」、「バンダイナムコに勤めたいな」と、思っていただけるようになるのではないでしょうか。そうした考え方を教えてくれた原点が、山口さんと小暮さんの活動ですね。

TABLE FOR TWO。小暮さんがご来社された際に撮影

――片島さんは海外事業を担当されていますから、山口さんと小暮さんから教わった考え方は仕事面にも影響が大きそうですね。

片島:そうですね。山口さんも小暮さんも途上国と先進国をつないでいらっしゃる。同様に「つながる」ということを考えたとき、日本のエンターテインメントは対立する国の架け橋になれるんじゃないかと思うんです。例えば、対立する国同士の子どもがエンターテインメントを通して一緒に遊んで仲良くなれれば、世界は変わっていくんじゃないか。エンターテインメントだからこそ出来ることがあると思うんです。

――その理想を実現するため、具体的にどのような施策を行っていますか?

片島:全世界の人に遊んでもらえるような環境作りですね。具体的には、翻訳言語の拡大があります。それまで英語くらいしかなかった翻訳言語を少しずつ広げ始めて、今では15か国語まで広がりました。これからは更にインフラを整えて、アフリカ等にも広げていきたいと考えています。言語を超えたバーチャルな共感がゲームやエンターテインメントを通して広がれば、リアルの世界にも反映されていくと思うんです。

――バンダイナムコエンターテインメントで仕事をする上で、片島さんが最も大事にしていることは何ですか?

片島:「思い」でしょうか。世界の各拠点で働く仲間と「バンダイナムコ人」としての価値観・思いを共有していきたいなと思っています。

――最後に、エンターテインメント業界をこれから志す若い方々にメッセージをお願いします。

片島:今はオンライン上で世界中のコンテンツにリーチできる時代ですから、いろんなモノに触れてもらって、世界は繋がっているんだということを感じて欲しいです。デジタルに溢れているからこそ、逆にフィジカルな触れ合いや交流の大切さに気付くこともあるでしょう。今は新型コロナウィルス感染症の影響で大変な時期ですが、つらいときこそエンターテインメントの出番です。

エンターテインメントの力を信じ、一緒に、人々の心を照らし、勇気づけ、明日への活力を提供していきましょう!!

【取材後記】

新型コロナウイルス感染症の影響でリモートインタビューとなった今回。大変な時期にも関わらず、というよりも大変な時期だからこそ、世界と繋がることを前向きに捉えて、未来に希望を見据えることを忘れない片島さんの言葉は胸に響くものがありました。

【取材・文 ライター名】

青山晃大

1983年、三重県生まれのフリーライター/ジャーナリスト。音楽を中心に、マンガ、映画、ドラマ、ゲーム等々、エンターテインメント全般について広く執筆しています。