今回は、『パックマン』の開発に携わったゲームクリエイター・岩谷徹氏にご登場いただき、当時のナムコがビデオゲームに参入した後についてお話を伺いました。どのような努力やチャレンジをして、新しい道を切り開いてきたのでしょうか?

第1回 ビデオゲームのはじまり(後編)

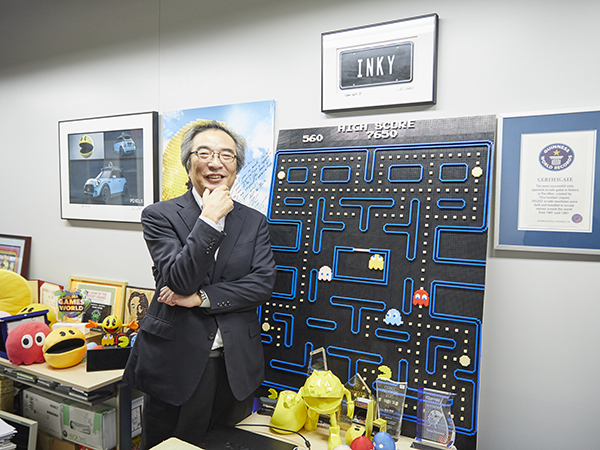

岩谷徹

1977年、ナムコ入社。ナムコ初のオリジナルビデオゲーム『ジービー』の開発にかかわる。のちに開発した『パックマン』は、世界中でリリースされて大ヒットとなり、「80年代のミッキーマウス」と称された。ほかにも『リブルラブル』『ドラゴンバスター』『源平討魔伝』『タイムクライシス』など、数多くの作品に携わる。現在、東京工芸大学芸術学部ゲーム学科教授 。

バンダイナムコ知新「第1回 ビデオゲームのはじまり 前編」はこちら

アタリゲームをプレイしながら取説を和訳

――まずはナムコのゲーム制作が、エレメカ(※1)からビデオゲームにどのように移行されていったのか、そのときの様子を聞かせていただこうと思います。ナムコがアタリ・ジャパン(※2)を買収して、ビデオゲーム機事業に進出したのが1974年。日本ではまだゲームセンターも存在せず、ゲームといえば、デパートの屋上やボウリング場などに設置された「ゲームコーナー」で遊ぶものでした。

※1 エレメカ

エレクトロニクスとメカトロニクスを組み合わせて作られた造語、「エレクトロメカニカルマシン」の略。ブラウン管を使わないすべてのアーケードゲームを指すという分類が一般的。

※2 アタリ

1972年に創業したアメリカのビデオゲーム会社。ナムコは1974年、日本支社のアタリ・ジャパンを米国アタリ社から取得し、 ビデオゲーム機事業に進出。

岩谷:それまではエレメカを開発していたナムコですが、アタリ・ジャパンを買収して、スタッフは初めてアタリの「ビデオゲーム」を目にしたわけですね。私が入社した1977年にはもう、ナムコはアメリカのビデオゲームを輸入して販売したり、自社ロケーションに置いたりしていました。

――岩谷さんは、『スペースインベーダー ※3』(1978年) が登場してブームを巻き起こす1年前に入社されたわけですね。当時、ビデオゲームについてどういう印象を持っていましたか?

※3 スペースインベーダー

1978年にタイトーが発売したシューティングゲーム。模倣品も多数出回った、日本のアーケード史上最大のヒット作。「インベーダーハウス」と呼ばれる施設が日本各地に乱立した。

岩谷:私が入社したとき、ナムコはまだ自社でビデオゲームを作っていなかったんですけれども、アタリのビデオゲームを見て、「いいな、これ」と。「ビデオゲーム、おもしろいよな」と思いましたよ。

――ナムコ入社後、岩谷さんはビデオゲームに関して、どのようなお仕事に携わっておられたのでしょうか?

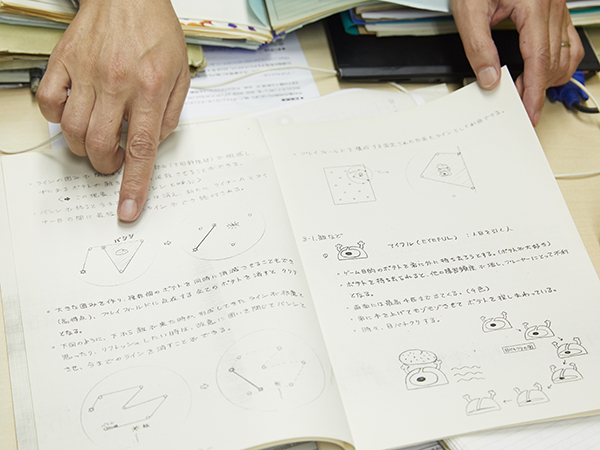

岩谷:当然ながら、アタリのゲームの取扱説明書は英文で書かれていまして、遊び方を日本語で書いた取扱説明書 を作らないといけなかったので、それを私が主にやっていました。エレメカを作られていた先輩方は、ビデオゲームはあまりよく分からないという人が多かったので、いわゆる若手である私が、アタリから来るサンプルゲームをプレイして内容を理解し、遊び方の説明を書くということをしていましたね。

――まさに、体当たりの和訳だったのですね。

岩谷:ゲーム全体の仕組みやおもしろさを限られたスペース内に書くので、ポイントをしぼるのに苦労しました。本当は3つおもしろい点があるんだけども、どうも1つか2つしか入らない。本当のおもしろさはAの要素だとしても、最初にやる人にはBの要素をアピールしないといけない場合もあるわけです。そのときは、本当のおもしろさは自分で体験してくださいということで、導入部分でスッと分かるものをチョイスしていましたね。

――説明を増やすのではなく、削る作業に労力を費やされたわけですね。

岩谷:あとは商標と特許の仕事もしていました。商標と特許というのは、今後の権利関係でとても大事になるということで、弁理士さんのところへ行ってその作業をしたりとか。そういう意味でいくと、最初はかなり雑用的なことをやっていたんです。商標は先に出願したもの勝ちなんで、製品ができていなくても、もう企画もない段階から、イメージのいい 言葉はどんどん商標を出願して……。『ポールポジション ※4』(1982年) なんてタイトルも、かっこいいから将来使うかもしれないというんで商標を出願して、のちのち現場で「じゃ、『ポールポジション』にしよう」と使ったんですよ。

※4 ポールポジション

1982年稼働のレースゲーム。当時はトップビュー視点のレースゲームが主流で、立体的な表現はゲーマーに衝撃を与えた。1983年、3種類のコースが追加された『ポールポジションⅡ』も登場。

アタリゲームに感化されオリジナルビデオゲームが誕生

――最初にアタリのビデオゲームをプレイしたとき、岩谷さんはどう感じましたか?

岩谷:アタリというビデオゲームメーカーの発想のすばらしさに驚きましたね。新しいコンセプトのビデオゲームがどんどん入ってきて、社内の開発部で、「俺たちも作りたい!」という機運が高まっていきました。

――やっぱり岩谷さん以外にも、社内のスタッフの多くの方々が、当時ビデオゲームに魅力を感じたということですね。

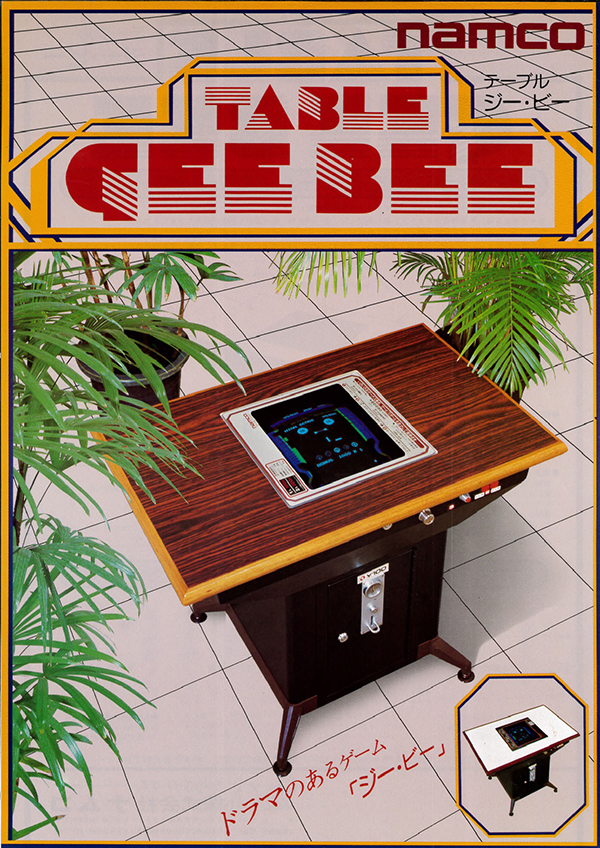

岩谷:そうですね。エレメカと違って、ビデオゲームであればスクリーンに自由に絵が描けてしまうという。エレメカで出来上がったものは、その工作物に限られている動きしかしない。ところが、ビデオゲームはデータさえあれば世界が変わっていく。「これからはビデオゲームの時代だ!」と、アタリのゲームを見て多くの人間が思ったんじゃないでしょうか。じゃあ、我々もゲームを作ろうということで、自社開発をするための開発機材を整えて、ナムコオリジナルビデオゲーム第1号の『ジービー ※5』 (1978年)が出た……という流れですね。

※5 ジービー

1978年に稼働した、ブロック崩しゲームにピンボールの要素を採り入れたゲーム。ナムコオリジナルビデオゲーム第1号。『ボムビー』(1979年) や『キューティーQ』(1979年) といった続編も作られた。

――『ジービー』の制作は、岩谷さんご自身が手を上げられたんでしょうか?

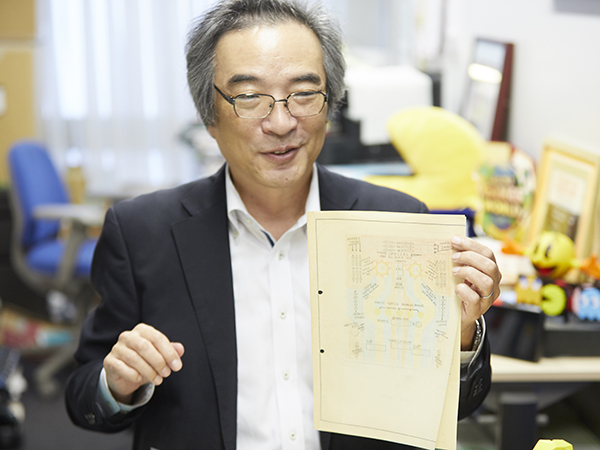

岩谷:開発体制が整って、会議のときにいろんなアイデアが出ました。設計の大杉章さん(※6)のほうで、『ブレイクアウト ※7』(1976年) とピンボールの合わさったアイデアの1枚絵が出されたので、「ああ、それそれ! ビデオゲームのピンボールを作ろう!」と。

※6 大杉章

1972年、中村製作所(のちのナムコ)入社。数多くのエレメカ、ビデオゲームの制作にかかわった筺体「設計」のエキスパート。1970~1980年代のさまざまなゲームの設計に携わる。詳しくは 前編 を。

※7 ブレイクアウト

1976年にアタリが発売したビデオゲーム。壁打ちテニスをしてブロックを崩す「ブロック崩し」タイプのゲームとして、最初に発売された作品である。

――岩谷さんが、ピンボールがお好きで『ジービー』を作られた……と伺っていたんですけど、大元は大杉さんだったんですね。

岩谷:そうそう。大杉さんが発案で、その後、私が企画を引き継ぐという形を取ったんですね。

――社運をかける自社のビデオゲーム第1号の制作に、新人があてがわれたわけですね。そのころ岩谷さんはプレッシャーよりも、やってやろうというチャレンジ精神のほうが勝っていましたでしょうか?

岩谷:そうですね。「アタリに負けるもんか!」という気持ちでしたね。ただ、『ジービー』は数は出たけれども、非常に難しいゲームだったので、その後売り上げが落ちてしまった。でも、難しく作ってしまったという反省が、のちのち『パックマン ※8』(1980年) にずいぶん活きてくるんですよ。

※8 パックマン

1980年稼働のアクションゲーム。パックマンを操って、迷路内に置かれたクッキーを食べていく。世界各国で好評を博し、もっとも成功した業務用ゲーム機としてギネスブックにも掲載。

『パックマン』の英訳不要の分かりやすさ

――岩谷さんが作られた『パックマン』は、「80年代のミッキーマウス」と称されるほどワールドワイドに愛されました。

岩谷:『パックマン』は、アメリカでの生産の前に、日本製の『パックマン』をアメリカのゲーム業界のショーで展示したことがあったんですね。プレイする人の脇に私が立って、下手な英語で遊び方を説明していたんですけど、「あなたの言っていることは何がなんだか分からない」とか言われてしまいまして(笑)。

――そんなことが……(笑)。

岩谷:実は、私があれこれ言うよりも、黙っていたほうがちゃんとプレイしてくれていたんですよ。ですから、見ればすぐやり方が分かる、そういう作り方をしてよかったなと思いましたね。プレイヤーはゲームをパッと見て、瞬時に自分ができるかどうかという判断をするんですね。だから、瞬時に内容が分かる必要性があったんですよ。特に業務用の場合は。操作も4方向レバーだけですし、「敵に捕まらないようにドットを食べるゲームだよ」って、人に1行で内容を伝えられるというのは、とても大事なポイントだったんですね。

――確かに『パックマン』は今見ても、洗練された無駄のない内容だと思います。日本はもちろん、アメリカでは日本以上に大ヒットしましたが、岩谷さんとしては、そのあたりをどう分析されていますか?

岩谷:まず、日本でそこそこヒットしたのは狙いどおりです。ロケーションテスト(※9)をやったときに、女性がキャーキャー言いながら笑顔でプレイをしているのを見て、「ああ、狙いは当たった」と。もともと、日本の女性やカップルがプレイすることを頭に描いて作っていたので。逆に、アメリカでの人気はまったく想像していなかった。スリルや派手さにはちょっと遠い、むしろ優しくコミカルな印象ですし。アメリカ人にはあまりインパクトはないだろうという思いがあったので、これだけヒットするとは予想外でした。

※9 ロケーションテスト

アーケードゲームを世に出す前に、ゲームセンターなどで行われるテスト。ゲームバランスの調整や市場調査などの意味合いを持つ。

――いまだに岩谷さんご自身でも、アメリカでのヒットの要因はハッキリとは分からないと?

岩谷:でも1つ言えることは、「マイファーストビデオゲーム」の役割を担ったということですかね。その人の人生において、ビデオゲームで最初に触れた作品を考えたときに、日本人の場合は『スペースインベーダー』が挙がる。普段ゲームをやらない人でも、「ゲーム=インベーダー」という認識で広まった。アメリカをはじめ、ほかのいろんな国々で、『パックマン』がそういう役割を担ったんじゃないかな。

――なぜ海外だと、『パックマン』がその役割を担ったのでしょうか?

岩谷:やっぱり入り口が広いというところですね。シンプルな操作でだれでもできる。それから、さっき言った「内容を1行で語れる」ということ。そういうところが重なったのかなと。

――そのへんの、ゲームとして分かりやすさを重要視するというのは、アタリのゲームから学んだというよりは、岩谷さんご自身の思想でしょうか?

岩谷:そうですね。『ジービー』で難しすぎて失敗していましたので、とにかく、初心者でも小さな女の子でも、いろんな人がスッと入れるように作りましたね。

――ビデオゲームにおいて、岩谷さんが「女性でもプレイできる」ということを念頭に置かれていたのは、当時の時代背景も影響していますか?

岩谷:時代背景としては、当時ゲームセンターは男の遊び場だったわけですね。このまま、男性が背中を丸めて遊んでいるという状態だと、ビデオゲームは衰退していくんじゃないかなと思っていました。女性やカップルが来てゲームする場になってほしかったので、やっぱり女性に親しみやすいキャラクター性を持ち込むというのは頭にありました。

――では、『パックマン』のかわいらしさなんかは、もう明確にそこを狙っていたと……?

岩谷:ええ。『パックマン』のTシャツや、ぬいぐるみもゲーム開発中に自作していましたしね(笑)。

――『パックマン』が世界中で愛された理由の一つに、「キャラのかわいらしさ」も確実に挙げられると思います。

『リブルラブル』の斬新なアイデアはディスコで思いつく

――当時ビデオゲームを作っていて、岩谷さんが一番こだわっていたのはどういう部分でしょうか?

岩谷:最初の企画作りの時点で、「今までにないもの」を考えますね。

――何かにインスパイアされてゲームを作ろうというんじゃなく、「最初から新しいものを作ってやろう」というのをポリシーとしてお持ちなんですね。

岩谷:そうですね。私はそれを当時、部下にも求めすぎてね、企画書が出るたびにダメダメ言って、大変だったんですけどね(笑)。

――『リブルラブル ※10』(1983年) なんかも、斬新さは群を抜いていました。

※10 リブルラブル

1983年稼働のアクションゲーム。1本のラインでつながれているリブルとラブルという魔法の道具(矢印)を2本のスティックで操作し、敵を避けながらキャラクター(キノコ) を取り囲む。斬新なゲーム内容とともに、音楽面でも話題となった。

岩谷:『リブルラブル』のときは、ワーッと連鎖的にアイデアが浮かんで、止まらなかったですね。それで一気に企画書を書いちゃったんですけどね。

――そういうアイデアは、どういったときに思い浮かぶんですか。

岩谷:『リブルラブル』はね、ディスコで踊っていたときですね。

――なんと、ディスコで?

岩谷:はい(笑)。当時、赤坂のディスコで踊っていたときに、芋洗い状態だったんで、「うわー、人がいっぱいいるな、嫌だな。この人たちをピーッとロープで囲んで、キュッと消せたら……」と。

――ああ、人を囲んで消してしまいたくなったと?

岩谷:はい。そういう体験があって、「囲むゲームっておもしろそうだな」と作られたゲームなんです。

――『リブルラブル』の発想がそんなところから来ていたとはおもしろいです。岩谷さんは当時、外でもそうしてゲーム作りのヒントを探しながら日常を過ごしていたりしたのでしょうか?

岩谷:そうですね。街中をよく出歩いていましたね。

ゲームを作るために、ゲーム以外のいろんな体験をしよう

――当時ビデオゲームを作られていて、一番やりがいを感じていた部分を教えてください。

岩谷:やっぱり遊んでいる人の喜ぶ顔を見るというのが一番ですよね。自分の表現したいものが出来上がって、プレイヤーにニコニコ顔で遊んでもらうというのが一番目指すところです。そういう姿を見ると「やった!」と手ごたえをつかめますし、アミューズメント業界に来て本当によかったと感じます。ロケーションテストで『パックマン』をキャーキャー言いながら遊んでくれた女の子の姿を、今でも思い出すんですよ。

――当時は、お手紙みたいなもので、プレイヤーの喜びを間接的に知る機会はあったのでしょうか?

岩谷:あまりなかったですね。今はネットで意見とかいろいろ交換できますけど、みんな心傷つくみたいですね(笑)。

――興味のない話も入ってきますからね(笑)。

岩谷:当時そういう環境だったら、私なんかはもうだめだったかもしれない(笑)。

――最後に、ゲームを作ろうとしている若いクリエイターや、これからゲームクリエイターになろうとしている方に向けて、メッセージをいただけますか。

岩谷:ゲーム以外のことをいっぱいやりましょうね。ゲームばかりやって育つと、ゲーム以外からの発想が少ない。もっと自分に投資していろんなものを見ないと、のちのち、引き出しが少ない人は負けてしまいます。ゲーム作りの発想として、今までやってきたゲームだけを教科書にしていてはいけないんです。私は現在、東京工芸大学芸術学部のゲーム学科で教授をしているんですが、 夏休みが明けたあとに授業やると、学生たちの顔がみんな黒くなっていなかったりするんですよ。「えっ、どうしたの? 夏休み外に出てないの?」って心配になります(笑)。

――岩谷さんも、ディスコから『リブルラブル』を発想したわけですしね(笑)。

岩谷:そうそう。今の若い方たちに外に行けというのも、そういうことなんです。日常の生活以外のことをとにかくやってほしい。例えば、あるイベントで2万人集まってすごかったという情報をネットで見て、それで知ったつもりになっていてはダメ。実際にイベント会場へ行かないと味わえないものがあるでしょう? そういうライブ感を、ネットで消化してしまってはいけないと思うんです。

――人生経験を豊富にしておくということですよね。

岩谷:そうなんです。学生からは、「お金が……」って言われちゃうんですけどね。しょうがなく連れていったりしますけど(笑)。

――ありがとうございました。

次回は、カーレースゲームの変遷をテーマに、当時の開発メンバーによる座談会の様子をお届けします。お楽しみに。

取材/見城こうじ

フリーのゲームディレクター。ナムコ出身。 代表作、任天堂『カスタムロボ』シリーズなど。現在、新作『Synaptic Drive』を開発中。https://twitter.com/kenjohkohji

取材・文/忍者増田

フリーライター。元ゲーム雑誌編集者。忍者装束を着て誌面やWeb上に登場することも多い忍者マニア。https://twitter.com/Ninja_Masuda

協力:ゲーム文化保存研究所(IGCC.JP)